В фильме Рязанова, как известно, стихи Марины Цветаевой, посвящённые женщине, в которую она была влюблена, обращены к мужчине (“Под лаской плюшевого пледа”). И это – не случайный эпизод.

Подмена сексуальности в трактовке классических текстов – привычна, к сожалению, для “духовной” русской культуры, чья “духовность” требует вписаться в рамки христианской (советской) морали.

Лев Толстой, очарованный в юности “Исповедью” Руссо и пытавшийся сделать исповедальность методом анализа (в своей “Трилогии”), должен был отказаться от сексуальной тематики (доступной европейскому автору 18 века), поскольку в рамках русской культуры “исповедальность” имела “моральные” границы.

Этический подвиг Руссо в области самоанализа оказался невозможен на русской почве, где сексуальность оставалась исключённой из культурного дискурса.

Толстой мог написать о “влюблённости” в мужчин (это был предел его открытости), но, как Руссо, не мог писать о мастурбации, сексуальных фантазиях или о внимании к себе гомосексуалов, с которым, естественно, сталкивался. И уж совсем невозможно представить в “Трилогии” описание оргазма или спермы (в известной сценке “харассмента”, как мы сейчас назвали бы однополые домогательства к юному Жан-Жаку).

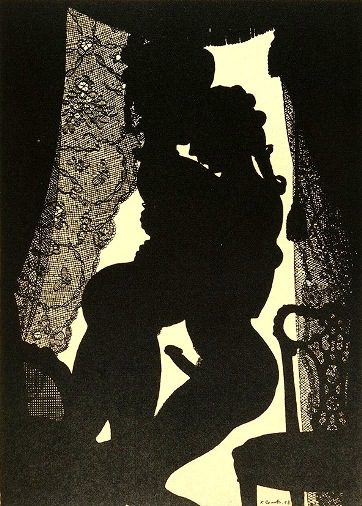

Однако, понятно, что “целомудренная” русская литература не совсем избегала сексуальных тем. Серебряный век (совпавший с глубоким кризисом политической системы) стал “прорывом”, в который хлынула поэзия и проза Кузмина, однополая тематика, эротика во всех её видах (от Розанова до Дягилева и Константина Сомова).

Слово повергло меня в смятение

Но сложившаяся “культурная типология” требовала метафорической подачи сексуальной тематики. Образно и иронически этот принцип выразил Кузмин в двустишии: “Всё Томас Манн, да Генрих Манн, – а сам рукой к нему в карман”.

Несмотря на юмор, это довольно глубокая формула, где баланс “духовной” эротики и “бездуховной” порнографии – находится в борьбе и зыбком равновесии.

Тема сексуальности человека – в сложном сочетании с условным языком культуры – это вечная история, когда границы между ними исторически-подвижны. Изображение мужского члена на фото (Роберт Мэпплторп) стало культурным явлением только в середине 20 века, а до этого оставалось достоянием “низкого” порно-жанра.

Но постепенно секс завоёвывают нишу в сфере “высокой” культуры. В пост-христианском мире становится понятно, что “таинство” сексуальных эмоций – это легальная часть культурного бытия.

Когда-то в книжном магазине на Лубянке (в 90-х это ещё не вызывало отвращения) я был поражён эссе Виктора Ерофеева о “гуманитарном” значении утренней эрекции, сближающей людей “поверх культуры и политики”, а слово “хуй” (на котором настаивал автор) и вовсе поверг в смятение.

Конечно, не “моральное” смятение (я не ханжа), но культурного свойства. До меня дошла простая мысль, что “сексуальность имеет культурный смысл”. Для того, чтобы понять это, нужно было расстаться не только с “совком” внутри, но и с “духовной” “толстовской” традицией, которая брезгливо обходила “эту мерзость” (как говаривал герой “Воскресенья” об однополых связях).

Русская культура на рубеже веков постепенно вводила тему сексуальности в “прямую речь”, понимая ценность этого материала, но прикрывала его метафорическим флёром.

Ужасно интересно наблюдать “приключения” из жизни сексуальных метафор в текстах замечательных поэтов (когда-то это будет темой диссертаций).

Жар соблазна

Однополый лесбийский секс прорывался к читателю в цикле Цветаевой “Подруге” – годы любовной связи с Софией Парнок. И точно так же тема “традиционного” секса прорывалась в “Свече” Пастернака.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Метафора “то и дело” горящей свечи, капавшего воска на платье (изящный и точный образ), “скрещенья ног” (и т.д.) – замечательный пример “одухотворения” сексуального сюжета, который (разумеется) возводится к “кресту” и религиозному смыслу.

Чем физиологичнее деталь (воск на платье), тем острее потребность “возвысить” секс до религиозного значения. Именно в этой связке (“жара соблазна” – с “ангелом”) – русская культура пыталась вводить сексуальные новации в свой контекст.

Мы видим поиск тонкого баланса физиологизма и “духовности”. При этом почти невозможно представить “одухотворённый” вариант такой поэзии с двумя мужчинами:

И падали два башмака

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На галстук капал.

Секс в рамках русской литературы мог получить “легитимность” только на фоне “религиозно-духовной” декорации. Слова и понятия сексуального “низа” прорывались на страницы и в публичный контекст только в религиозной упаковке.

Чтобы иметь право писать о члене, сперме и сексуальной позе партнёра (на чём настаивал ещё Жан-Жак Руссо), русский поэт обязан был дополнить “низкий” сюжет – какой-нибудь “свечой”, “ангелом”, “воском”, “скрещением крыльев” и завершить это ссылкой на “крест”.

Традиция “окультуривания” слишком сексуального контента была постоянной советской практикой. Любая сексуальная детализация – максимально затушёвывалась и подвергалась цензуре. (У читателя вообще не было права на сексуальную эмоцию и реакцию).

“Любовь”, меняющая гендер

Такой цензурой занимались выдающиеся советские авторы, например, Маршак, выдававший сонеты Шекспира, посвящённые “белокурому другу”, за стихи, обращённые к женщине. (Чтобы исключить “порочные” аллюзии). Или Эльдар Рязанов, наделявший лесбийский текст Цветаевой гетеросексуальным смыслом.

Цветаевский сборник «Подруга», посвящён Софье Парнок. Два стихотворения из него 1914 и 1915 года («Хочу у зеркала, где муть») стали песнями с лёгкой руки советского кинематографа, где им навязано гетеросексуальное содержание.

Под лаской плюшевого пледа

Вчерашний вызываю сон.

Что это было? — Чья победа? —

Кто побеждён?Всё передумываю снова,

Всем перемучиваюсь вновь.

В том, для чего не знаю слова,

Была ль любовь?Кто был охотник? — Кто — добыча?

Всё дьявольски-наоборот!

Что понял, длительно мурлыча,

Сибирский кот?В том поединке своеволий

Кто, в чьей руке был только мяч?

Чьё сердце — Ваше ли, моё ли

Летело вскачь?И всё-таки — что ж это было?

Чего так хочется и жаль?

Так и не знаю: победила ль?

Побеждена ль?

Но в отличие от Пастернака, сексуальный контекст здесь “прикрыт” не автором, а режиссёром. В гетеро-трактовке текст теряет половину своих скрытых значений, (которые стали приметой времени, легальным выходом лесбийской темы к читателю).

По-своему, можно говорить о неуважении к автору, к его подлинным чувствам. И хотя на советском экране лесбийский текст выглядел жестом фрондёрским (почти хулиганским), но автору от этого не легче: это всё равно, как переделать “Крылья” Кузмина на “натуральный” лад.

А ведь прелесть именно в подтексте, в игровом осмыслении “нетрадиционной” сексуальности. Как и Пастернак, Цветаева увлечена метафорическим флёром эротики, – но к чести автора не прикрывает секс церковностью.

Для неё это – удивительный чувственный и духовный опыт, который ценен и глубок – сам по себе, без отсылок к “ангелам” и “скрещениям”.

Прекрасна идея сексуального равенства (кто был охотник, кто добыча), прекрасен опыт “обратности” и “нетрадиционности” (всё дьявольски – наоборот). Чудесное описание сексуальной пластики с образом мяча (кто в чьей руке был только мяч), – взаимный жест, обращённый к телу и сердцу одновременно (чьё сердце – ваше ли, моё ли..). Прекрасна даже ссылка на кота, – который стал свидетелем интима (что понял, ласково мырлыча?). Смущение присутствием животных -“вечная тема” любовников.

Чудесная точность сексуальной картинки, достоверности чувств и человеческого смысла этих отношений. Никаких “крестов” и “ангелов”…

Гетеро-сексуальная версия Рязанова просто убивает весть этот волшебный пласт поэзии, связанной с равенством, борьбой и женским телом. Зато появляются диковатые образы (в обращении к мужчине): “в чьей руке был только мяч..” (Что за “мячи” могли отыскать на партнёре женские руки – не стоит и обсуждать).

Разумеется, можно сказать, что любой поэзии “назначено судьбой” метафорически преображать и “камуфлировать” сексуальные смыслы. Не стоит ждать, что “прямой” сексуальный словарь появится в поэзии в буквальном значении слова. Даже “хулиганствующий” Маяковский (который, как известно, легко вводил в свои “лесенки” – “блядей” и слово “прогибишен”, прибегал к сексуальным метафорам. (“К вечеру хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское”).

Сексуальность в поисках языка

Но с другой стороны, мы живём в эпоху, когда сексуальное содержание (со времён Руссо до фотографий Мэпплторпа) – легально входит в культурное пространство. Это большой процесс, связанный с гуманизацией образа человека в целом. И язык для сексуальной сферы – всё ещё находится в процессе адаптации к культурному пространству. Особенно в России.

В рамках традиции “великой русской литературы” нормализация сексуальности – это особенно “болезненная” история, когда наше общество до сих пор не готово воспринимать лесбийские тексты Цветаевой, книги И.С.Кона или эссе Ерофеева.

В языке всё ещё зияет пропасть между “приличной” лексикой и “запретной” в описании секса. Не случайно мы нуждаемся в западных аналогах (“Dick piks”, “Fuck”) для уменьшения этой пропасти.

По-своему прав Пушкин: “Но панталоны, фрак, жилет, – всех этих слов по-русски нет”. У Толстого просто не было слов, чтобы писать о гомосексалах, оргазме, мастурбации и сперме, – оставаясь в рамках литературы. Сам язык ограждал русских авторов от обсуждения сексуальности. В культуре религиозного типа иначе быть не могло.

Язык не развивается сам по себе. Он следует за вестернизацией России в целом. Если продвинемся по этому пути, то появятся в общем доступе и “лесбийские” (к примеру, но не только) стихи, сюжеты, фильмы, комментарии к стихам.

Не продвинемся, – так и будут “редактировать” книги, стихи и фильмы, – выбрасывая целые куски, запрещая “неприличные” слова, перевирая переводы и жульнически меняя местоимения.

Александр Хоц (facebook)

Графика: К.Сомов “Книга маркизы”. Катя Леонович “Портрет Могутина”.